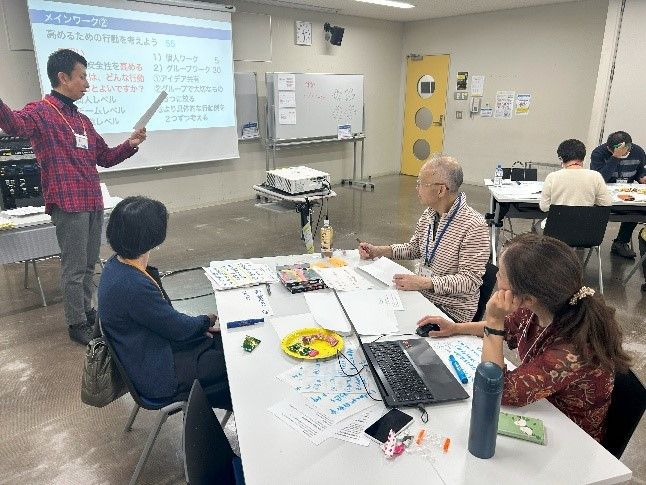

2025年3月度 定例会報告:心理的安全性の高い職場を実現する方法を考えよう!北海道支部

テーマ:心理的安全性の高い職場を実現する方法を考えよう

日 時025 年 3 月 1 日(土) 13:00~16:30 (12:30受付開始)

会 場:札幌市生涯学習総合センター ちえりあ 3F 研修室5・6

参加者:13名 (うち、運営委員5名)

コーディネーター:みさき(伊藤幸咲)、ばん(板東忍)

話題提供者:日本ファシリテーション協会セミナー委員会・北海道支部 みー(三上真広)さん

■話題提供者からのメッセージ(企画内容)

心理的安全性が高い定例会の中で参加メンバーの相互作用が発揮されて、きっといいアイディアがたくさん出るハズです!自分の組織でメンバーと一緒に考える時のために、役立つ経験になると思います。組織運営を考えていきたい方、なんだか最近メンバーの気持ちがギクシャクしてると感じている方など、この機会に一緒に考えてみませんか?

■ワーク概要

どんな場が安全性が高いのか、心理的安全が低い場とはどんな場なのかを自分たちの経験を通して考えるワークショップ。

■話題提供者からのメッセージ(定例会を終えて)

この度は、貴重な経験のチャンスをありがとうございました!

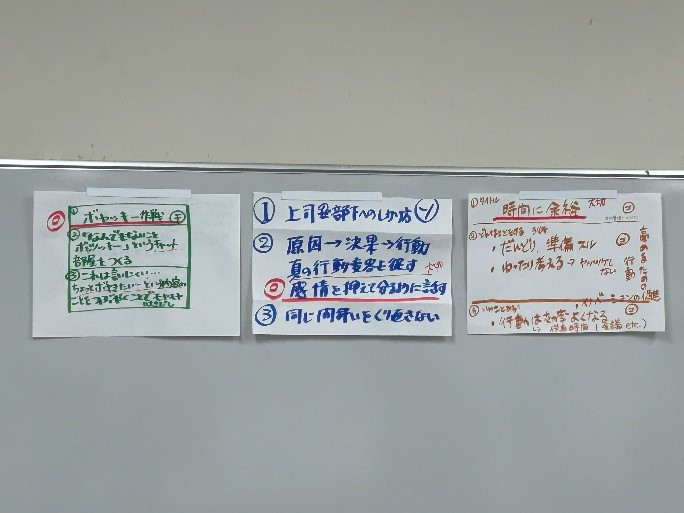

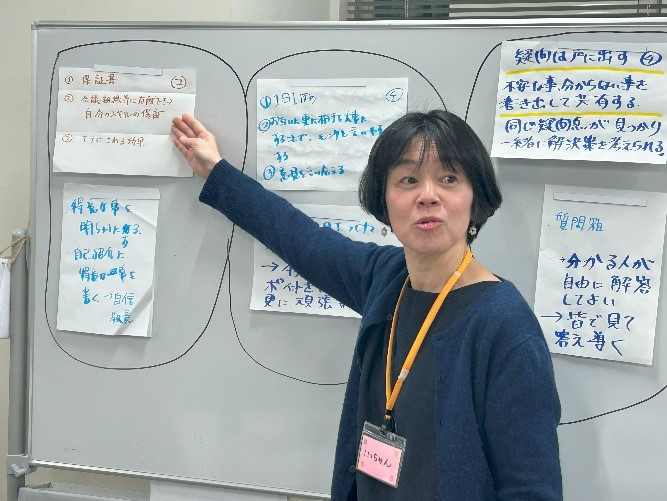

ここだけの話ですが、安全・安心を大切にする北海道支部で、「心理的安全性」についての話題提供をすることは、私にとって最大のリスクでした(汗)。しかしながら、その最大のリスクを取れる場をつくってくれたのは、参加された方々であり、場にいるメンバーのフラットな関係性があったおかげで、無事に大きな事故なく終了できました。ありがとうございました。心理的安全性に関して、より身近で具体的な高め方を話し合うことなどで、お互いの知見が増幅され、明日から自分の行動変容につながることが1つでも見つけることが出来たなら良かったかなと思います。

3時間半くらいの時間で、各グループや全体ワークの中に、無理のない共感や、意見の違いを受け止められる空気感が徐々に醸成され、自然と心理的安全性を感じてもらうことも、目指すところでした(ここはどうだったか?)。

このワークの流れで、各自の職場、組織において、心理的安全性について話し合ってもらえるように、使うツールもフォーマットもシンプルにしてみたつもりですので、アレンジして是非やってみて欲しいなと思います。

ちなみに、これを終えてみて、今の私が考える心理的安全性とは「人との違いを受け止めて、存在価値を認め合える集団の空気感」のこと。そして、それは構成メンバーの自覚、意識によって、いつでも高めることができるが、無自覚、無意識がいつでも低めてしまうもの、かなと。

先日、お陰様で、「認定ワークショップデザイナーマスター」になりましたので、今後もチャンスをいただけるなら、別なテーマでチャレンジしたいと思います。ありがとうございました!

■コーディネーターのメッセージ(みさき)

心理的安全性の低い場を考えたときに過去の職場会議や先輩との対話を思い出し、まさにあれが心理的安全性が守られていない場だったと実感しました。心理的安全性を高くするにはどうしたらいいのか、個人でできるものからチームとして、組織として考えることで少しずつハードルを上げつつ、組み合わせていけるとより安全性は高くなると感じました。初参加の入会を検討している方もグループの意見を聞きながら「こんな考え方もあるのか」「これいい考えですね」など表情も明るく自分が困難と感じていることを自己開示してくれ、他の参加者の意見に刺激をもらっているようでした。私も他の参加者の意見を聞き実践してみようかなと思うアイディアがたくさんありました。みーさん、今回の企画は運営委員からのテーマ検討から拾っていただいた企画で、私たちも実施していかなければいけないテーマでした。これから取り組んでいこうと思います。ありがとうございました。

■コーディネーターのメッセージ(ばん)

みーさん、ありがとうございました。 メンバーの様子にあわせてプログラムの時間を調整しても、予定の時間にきっちりはめる、マスターの力に感服しました。 AIなども交えて、興味を引く工夫もさすがでした。 心理的安全性は、結局は普段のコミュニケーションなんだよねというところに落ちたグループが多かったのですが、私は業界的にリモートがあたりまえ。顔をあわせていた頃のようなわけにはコミュニケーションできてないのが事実です。その分上司からのパワハラがなくなったという意見もありますが、関係性が希薄になることで、今までは普通にスルーしていたことが、スルーできなくなっている面も出てくるのではと思います。 リモート時代の心理的安全性にはこれまでと違った難しさがあるのだなと、あらためて課題に気づいた時間でした。

■アンケート抜粋

- 今日の定例会気づきを、どんな行動に移せそうですか?

・うちのグループでも出ましたがボヤッキー

・お茶菓子と休憩

・本日のプログラム

・町内会活動

・内容と発表方法

・時間配分、普段の意見交換の場づくり

・来月から管理職になるので出たアイディアを活用したいと思います

- 本日の定例会また今後の定例会に向け、ご意見・ご要望等をご自由にお書きください。

・いつもステキな企画をありがとうございます